防災士の知識とスキルを地域・企業でも活かそう

公開日:2025.10.09

今年3月、南海トラフ地震の新たな被害想定が国から公表された。また、県も2013年にまとめた独自の被害想定を今年度中に見直すこととしている。それらを踏まえた実効性のある対策を検討するうえで、一助となる存在が「防災士」だ。今回は、防災士制度の概要や県内における養成状況などを整理し、課題と対策について考える。

INDEX

防災士の概要

防災士の認定制度と資格取得の流れ

防災士とは、認定特定非営利活動法人日本防災士機構が認定する民間資格で、地域や職場、家庭において、「自助」「共助」「協働」を基本理念に、防災力を高める十分な意識と一定の知識・技能を修得した人材をさす。南海トラフ地震などの災害では、地域や企業での防災リーダーとして活躍が期待されている。

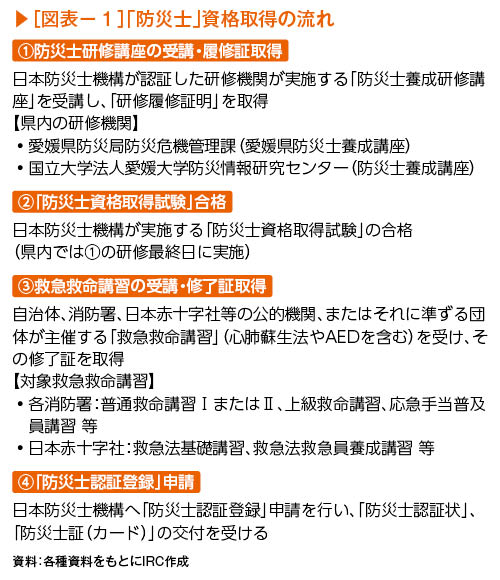

資格の取得には、警察・消防・自衛隊の現職およびOBが「特例制度」を使う方法があるが、一般的には図表-1の流れで取得する。

防災士に期待される役割

防災士には、平常時・災害時・災害発生後それぞれで期待される役割がある。

①防災意識の啓発、自助・共助活動の訓練(平常時)

●避難経路、避難場所、安否確認方法を確認する

●家具の固定など防災対策の普及に努める

● 家庭、地域社会や職場での話し合い、訓練、備蓄など防災対策を実施する

② 公的支援が到着するまでの被害拡大軽減(災害時)

●避難指示等を周囲に伝え、避難行動を呼びかける

●家庭や地域、職場で消火活動や安否確認、救援・救助活動を行う

③ 災害発生後の被災者支援活動など(災害発生後)

●災害時サイトや自治体などへ正確な被災情報を伝える

●ボランティアセンターや避難所のスタッフとして支援にあたる

防災士の認証登録状況

全国で約33万人が登録

8月現在、全国の防災士認証登録者数は累計約33万人となっている。2011年の東日本大震災以降も災害が多発していることなどから関心が高まり、新規登録者数はコロナの感染拡大期を除き増加している。また、女性の登録者数も大幅に増え、2024年度の新規登録者数における女性割合は34.0 %(11,890人)、累計21.6%(68,957人)まで高まっている。

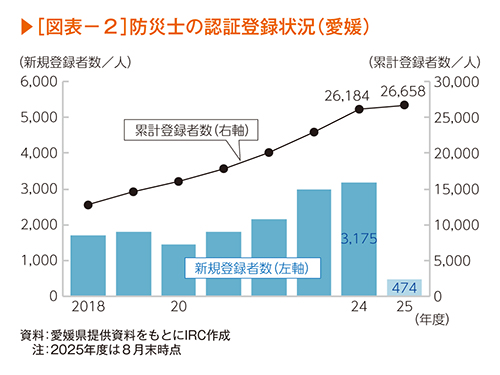

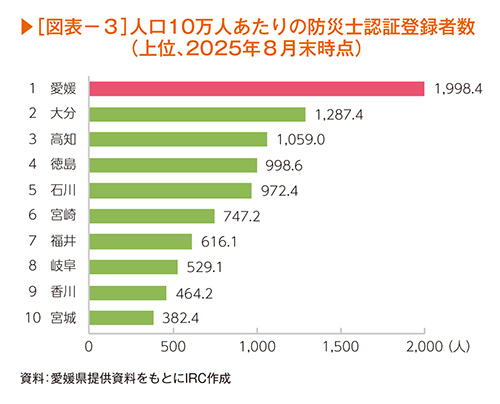

県内の対人口比登録者数は全国1位

県内の防災士認証登録者数は8月末時点で26,658人であり、コロナ禍で落ち込んだ時期はあるものの、順調に増えている(図表-2)。

防災士の人口対比は全国1位で(図表-3)、登録総数も人口が約10倍の東京と双璧をなす。昨年9月には松山市の登録者数が全国の市区町村で初めて1万人を超えている。

この背景には、自治体の危機感がある。災害が起こった際、人員や装備が限られる消防署などだけでは全体をカバーすることができないため、初動段階で期待されるのは「自助」と「共助」である。そこで自治体は、防災に関する一定以上の知識を持った人材「防災士」の育成に着目した。資格取得に必要な費用(研修受講、受験料、教本代など)を全額公費で補助する制度を2005年度に松山市が全国で初めて導入し、その後県内全体に広がった。

【コラム】増加する女性防災士

避難所運営や地域防災計画において、従来は男性中心で議論が進められる傾向があった。また、過去の災害を振り返ると、女性特有の問題が多く報告されている。例えば、避難所での着替えや授乳のスペース不

足、生理用品や母子用品の不足、トイレや入浴施設の安全確保、そして性暴力への不安などだ。避難所での炊き出しのほとんどを女性が担い、長期化すると疲弊してしまう問題もある。いずれも女性の立場でなければ見落とされがちだ。

こうした教訓から、避難所運営や防災教育に女性の視点を取り入れることの重要性が認識され、女性防災士の必要性が高まっている。女性防災士は、地域や職場での防災リーダーとして、自らの経験や感覚を活かし、きめ細やかな環境整備や啓発活動を担うことができる。また、災害時に声を上げにくい立場の人々の代弁者となり、共助のネットワークを広げる役割も果たす。

県内における課題と対策

全国トップクラスの防災士数を誇る愛媛県だが、防災士の基本理念である「自助」「共助」「協働」の観点から県内における課題と対策を考える。

自助(防災士の知識・技術のアップデート)

【課題】

本誌8月号に掲載した「県内企業のBCPの策定・取組状況」において防災士に取材すると、「(資格を)取りっぱなしで、アップデートができていない」との声が挙がる。県も「防災士の活躍促進のためにフォローアップやスキルアップの場を設ける必要がある」(防災局防災危機管理課)との認識を持っており、防災士一人ひとりのスキルアップが課題と言える。

【対策】

「自助」の観点では、自分の安全は自分で守るのが基本であり、日頃から身の回りの備えを行い、防災・減災に関する知識と技能を絶えずスキルアップしなければならない。

まずは裾野拡大のため、防災士の増加が必要であるが、愛媛県は人口約50人あたり1人の防災士がおり、その土台はできている。次の段階として、防災士のなかの意欲的な人材がより高いスキルを修得し、経験の浅い防災士へ波及させることで、防災士全体のレベルアップにつながるだろう。そのためには、既に県や松山市が実施している防災士のスキルアップ講座が役立つ。県では、消防学校において浸水を想定した水没車両からの脱出訓練などの講座を実施しているほか、松山市では初級者、中級者、上級者向けに分けて実施するなど、より実践的な内容となっている。参加者からは「実技中心のプログラムで、実際に被災した時にどう動けばいいのか、イメージができた」などの声が聞かれた。

共助(地域・職場におけるリーダーシップ発揮)

【課題】

防災士の数は愛媛県全体では、対人口比で2.1%(全国平均0.3%)を確保しており、南予の比率が最も高い。これは南海トラフ地震による被害が大きいとされる南予において、防災への意識が高いことがうかがえる。一方で東予は地域別で最も低いが、南海トラフ地震において最大震度7が想定されており、防災への備えにおいて地域格差が出ないようにすることが課題と言える(図表-4)。

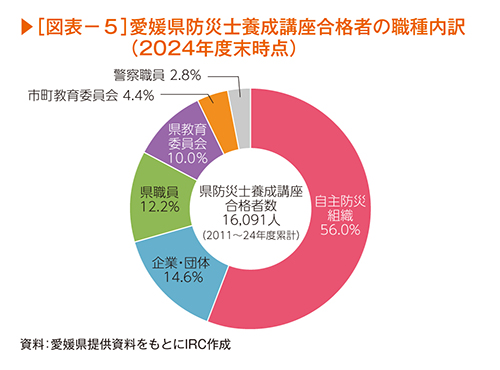

防災士を職種でみると、消防団などの「自主防災組織」が56.0%で最も多く、大きく空いて「企業・団体」(14.6%)が続く(図表-5)。

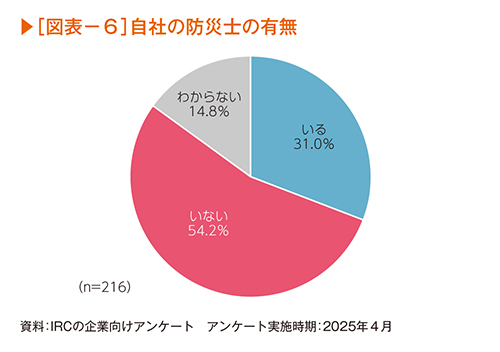

本誌8月号に掲載した「県内企業のBCPの策定・取組状況」では、県内企業のBCP策定率が34.1%にとどまることを踏まえ、策定・運用を進めるためのポイントなどをお伝えした。そのなかで、自社に防災士が「いる」と回答した企業は約3割にとどまっている(図表-6)。

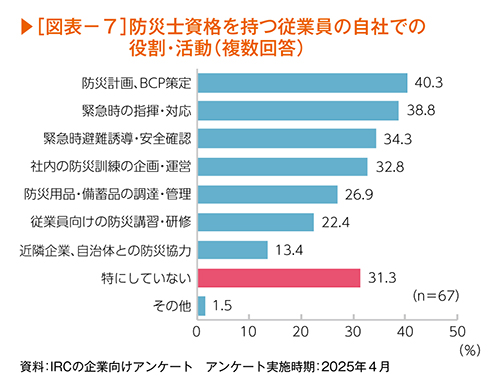

また、自社に防災士が「いる」と回答した企業に対し、防災士が社内でどんな役割・活動を担っているか尋ねたところ、「特にしていない」とする回答が約3割を占めており、企業における防災士のさらなる活動強化が課題と言える(図表-7)。

【対策】

「共助」の観点では、地域や職場の人たちと協力した災害の備えや防災訓練が必要であり、防災士はそのリーダーとしての役割が期待される。

地域別でみると東予における対応が必要であろう。東予は全国的にみても有数の工業地帯であり、災害時の対応が業種や企業によって他の地域と異なる。例えば、産業単位で防災士を育成し、企業のBCP策定につなげる取組みも有効となる。県では2019年度から企業・団体向けの防災士養成講座(詳細は県ホームページ参照)を開講しており、活用したい。この講座を受講するには、企業、団体からの推薦を要件に、資格取得に必要な費用のうち受講料の補助が受けられる。今年度は2026年2月3、4日のカリキュラムを残すのみだが、これまでの講座はいずれも満員となっている。県の担当者は「年々企業を通じた受講者は増加しており、地域や職場でリーダーシップを発揮してほしい」と話す。また、防災士は災害時に想定されるリスクを理解しているため、BCPを「現場で機能する計画」に昇華することができる。訓練の企画や安否確認システムの運用に関与することで、より災害に強い体制づくりに貢献できるだろう。

協働(住民・企業・自治体・防災機関等の連携)

【課題】

県が9月に公表した地震被害想定調査結果(中間報告)は図表-8のとおりで、地形データの高精度化などで浸水面積が10年前の調査に比べ拡大している地域もある。災害の被害を最小限に抑えるには、先に述べた「自助」「共助」に加えて「協働」が重要となる一方、地域特性(住民数・年齢構成、用途地域)、災害の種類(地震、ゲリラ豪雨)、発生時期・時間(季節、昼夜)などにより対応は大きく異なるという問題も抱えている。現時点での「協働」の取組みは狭い範囲にとどまっており、専門的な知識を有する防災士をいかに活かすかが課題であろう。

【対策】

「協働」の観点では、住民、行政、企業、防災機関等が日頃から互いに顔の見える関係をつくり、災害が発生した際には素早い連携が望まれる。

「協働」は難しい問題を抱えているが、明るい兆しもある。松山市では全世代型防災教育の一環として、教職員の防災士育成を進めている。この取組みは子どもの安全はもとより、防災意識が教師から子ども、子どもから家庭を通じて伝達される効果がある。これは広い意味での学校と住民の連携につながるだろう。あわせて災害発生時には、防災士である教師がリーダーとなって橋渡し役を担うことが期待される。また、本年9月7日(日)に宇和島市で自衛隊、警察、消防、自治体に加えて、NPO、ボランティアなどが参加した愛媛県総合防災訓練が実施された。今回は防災士の資格を持った中学生も参加しており、若年層の防災士の参加は「協働」の好事例と言えよう。

まとめ

南海トラフ地震の発生が予想されるなか、愛媛県は全国トップの数の防災士を有している。これは県民約50人に1人の割合で防災士がいる計算となり、災害への対応力を備えていると言える。しかし、「自助」「共助」「協働」の観点からみると、防災士のスキルアップ、地域や企業における防災士の活用、防災士を軸とした地域間の連携など、それぞれに課題と対策が見えてくる。

災害発生時は、地域や職場での初動(自助・共助)、地域内での連携(協働)が減災に直結する。全国トップクラスの防災士数を最大限に活用することが、「災害に強いまちづくり」につながる。来る災害に備えて、着実な対策の実行が求められている。

一覧へ戻る