海を通じ、世界の人々を幸せに

イヨスイ株式会社

公開日:2025.09.22

“世界をつなぐ「海」の存在に感謝し、海を通じて世界の人々を幸せにすること。”それが私たちの喜びであり、ビジネスフィールドです。

INDEX

高校卒業後に上京、帰郷後は農業に従事

私(達也)は、宇和島の柑橘農家の次男として生まれました。兄は大学を出て愛媛県庁に入庁し、公務員として従事。私は、農業を継ぐつもりで農業高校に進学しました。高校卒業後、「一度は東京に出てみたい」と上京し、親戚が経営する東京炭素工業株式会社に就職しました。特殊グラファイトを扱っていて、一流の大手企業と取引するなかで、社会人としての基礎と営業の現場を学びました。

2年後に宇和島に戻り、しばらく家業である農業に従事していましたが、東京での経験が忘れられず、農業以外のフィールドで挑戦したいと考えるようになります。やがて愛媛県漁業協同組合連合会に入会し、新たなキャリアをスタートさせました。

「自然を相手にするものづくり」という意味では、農業と水産業は本質的に近い――そう感じながら、真珠養殖や魚類養殖が拡大していく時代の波の中、約10年間にわたり水産業に携わります。

後発だからこそ、海外に活路を見出す

起業の原点、生産者の思いを届けたい

その後、義弟が営んでいた活魚運搬事業を法人化し、住宝丸活魚運搬株式会社を設立する際、専務として経営に参画しました。もともと、活魚運搬船はサバやイワシなどを運搬しており、真珠養殖が始まってからは、真珠の母貝や稚貝を運ぶ仕事に代わりました。

さらに、魚類養殖が盛んになってからは、稚魚の輸送や出荷する魚を、関西や関東などの消費地に近い中継基地の港へと輸送するようになりました。船は活魚介を輸送しながら、業界の「情報」や生産者の「思い」も運びます。それらを価値に変え、商いにし、稚魚やエサも取り扱う商社的な事業に拡げていこうと、1991年(平成3年)にイヨスイ株式会社を設立しました。社名は『伊予』の『水産会社』を短く、わかりやすく、カタカナの『イヨスイ』としました。

失敗を契機に、加工という新たな強み

海外での挑戦。質が良くても売れない。その経験が、次の成長を導いた

イヨスイの創業初期、国内にはすでに多くの水産商社が存在していました。後発企業として国内シェア争いに加わるよりも、海外取引に活路を見出し、中国・韓国との取引に着手しました。

中国でスズキを養殖して輸入

もともと中国との関係は深く、1992年(平成4年)には、山東省に出向き、スズキの稚魚の開発や中間魚の育成に着手しました。中国で育種したスズキは成長が早く、生産効率の高い魚種でした。今や養殖スズキは、中国由来の種苗が100%に代わってしまいましたが、日本在来のスズキは生産性が悪く、成魚になるのが遅いのです。養殖はいかに稚魚が手に入りやすく、生産性が高いかどうかが商売の決め手になります。

しかし、いざ養殖してみると、在来種とは模様や体型が異なり、従来の販路ではまったく受け入れられなかったのです。仕方なく活魚運搬車を購入し、自社で直接販売する道を選びました。当社の活魚車の歴史は、マダイやブリではなくスズキから始まっています。

韓国へ飛び込み営業

さらに韓国への輸出に挑戦。「一番手っ取り早い海外は、隣の『韓国』だろう」と決め込み、韓国で活魚を売れないかと、1995年(平成7年)に商社を介さず自ら現地に赴きました。

「私は日本で海産物を扱っている。日本の活魚(マダイ)を売る気はないか?」かなり無謀な飛び込み営業でしたが、マダイを高級魚として評価する釜山の業者と取引が成立します。親しくなると、時には宇和島を訪ねてくれたりして、やり始めは面白かったです。

そのうち「日本の活魚を扱いたい」と申し出があり、一時はLGの日本法人とも契約を結びましたが、当時の韓国には活魚に対する100%の関税があり、採算が合わず撤退を余儀なくされました(韓国のWTO加盟:1995年1月1日)。

2006年(平成18年)に輸出を再開したときは、関税が引き下げられていて採算も改善していました。韓国では特に3kg以上の大型マダイが好まれ、日本国内で売れにくいサイズを活かすことができたのは、非常に大きな利点でした。

トラフグからの学び、加工場を自社で整備

1996年(平成8年)、中国・河北省の業者とトラフグの養殖事業を開始します。事の始まりは、エビの養殖場の跡地活用の相談を受けたことにあります。海岸の砂地に養殖池を造り、エビを養殖していたところ、ウイルスにやられて全滅し、莫大な損失を出していました。「日本からトラフグの受精卵を持ってくるので、孵化し養殖してみてはどうか?」と提案しました。先方が「やってみたい」とのことで、トラフグの養殖事業を始めたのです。

しかし、いくつもの想定外が立ちはだかります。まず、陸上の養殖池から活魚船にフグを積み込むとすぐに魚が弱ってしまう。原因は海水の塩分濃度の違いです。さらに、夜になると魚が動かなくなるという不可解な現象もありました。よく調べると、それは“潜砂行動”というフグ特有の習性だったのです。知らなかったとはいえ、習性を知らないままでは魚は守れません。ちなみに、「フグ」という名前は、砂や泥を「吹く」というところから付いたとも言われています。海上の生けすでは砂がないのでフグは泳ぎ続けますが、砂地の養殖池で養殖するとき、フグ本来の習性があったのです。

さらに、苦労の末ようやく育ったトラフグを日本に輸入しても、模様や体型が微妙に異なり、「これは間違いなく、日本から持っていった受精卵で育てたトラフグです」と言っても、市場では「これはトラフグではない」と突き返される事態になりました。スズキと同様、質が良くても見た目が違えば売れないという現実を痛感します。

その結果、フグの加工場を自社で建設するという決断に至りました。当時、他社はマダイやハマチ(ブリ)用の加工場を稼働させていましたが、当社は加工場を持っていません。輸入した魚の販売に失敗したことをきっかけに加工場をつくったのです。

当初から“自社加工が必要だ”と考えていたわけではありません。むしろ失敗をきっかけに、どうにか活路を見出そうと進めた結果でした。だからこそ、その後の成長につながったと思います。

次の時代に向けて、自社加工の必要性は感じていましたが、スズキの活魚車やトラフグの加工場も付加価値をつける前向きな投資ではなく、失敗を契機に止むない決断が強みへと変わっていったのです。

独自の新魚種「タマクエ」を開発、世界へ

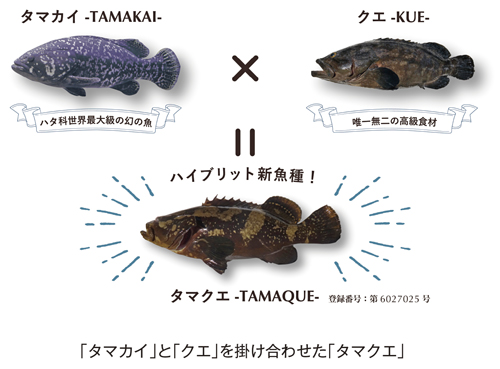

イヨスイが2014年(平成26年)に開発した「タマクエ」は、希少性と成長効率を両立した新しい魚種です。

「クエ」は白身魚ですが、脂がのった濃厚な旨味で知られ、刺身や鍋料理でとろけるような食感を楽しめます。一方で、“幻の魚”とも呼ばれるように、天然物は極めて希少で高価です。成長速度も遅いのでキロ当たり1万円で取引されることもあります。養殖も成長に4~5年かかり、大型サイズは高級魚として扱われます。

一方、「タマカイ」は、日本ではあまり知られていませんが、台湾など南方に生息するハタ科の巨大魚で、成長が早いのが特徴。この2種を掛け合わせた新魚種が「タマクエ」です。

「タマクエ」は2年程度で出荷サイズに育つうえ、味もクエに引けを取らない。価格も3分の2程度で提供できるため、生産者・消費者双方にとって価値ある魚種として注目を集めました。

和食ブームの追い風もあり、中国や香港、シンガポールなど海外市場でも徐々に知名度を高めています。国内では2021年(令和3年)に量販店向けに初出荷してからは、国内の消費者にも受け入れられるようになりました。

種苗開発から加工販売まで一貫

私が、東京での会社員時代、扱っている商材が「特殊」だったので、大企業とも対等に取引していました。ニッチな商売をしていれば、あちらこちらから大事にしてもらえるということを知っていました。そこで、先発企業が扱わなかった魚種や事業を積極的にずっとやってきました。スズキやトラフグ、タマクエだけでなく、アイナメやヒラマサ、アコヤ貝なども当社が日本で初めて中国から輸入しました。

2002年(平成14年)には、モイストペレット※1)の工場を開設し、生産者へエサを直接販売しました。また、輸出入の仕事が増えてきたので、2009年(平成21年)には自社通関を始めました。その後、2013(平成25年)には、通関業と船舶代理業の許可を受け、生産から加工・販売、輸出まで一気通貫で行えるようになりました。

後発組であるからこそ、認知度やシェアの拡大、そして差別化が常に求められてきました。それでも私は、「シェアを奪い合うよりも、新しい領域やイヨスイらしい分野を切り拓いていく方がずっと面白い」と感じ、前向きに取り組んできました。

※1) 生魚や粉末配合飼料などを混合して粒状にした半生で固形タイプの養殖魚のエサ

逆風のなかで磨かれた、危機対応力

米国の大学へ進学、異文化で“和食”の浸透

私(寿夫)は、もともと海外のドラマや映画が好きで、特に80~90年代のアメリカのSFやアクション系をよく鑑賞していました。それで、アメリカの風景や文化に憧れを感じるようになり、高校生になるとますます「アメリカに行きたい」と強く思うようになりました。卒業1ヶ月後に、単身で渡米しました。

英語は全く話せなかったので、まず語学学校に通い、猛勉強して現地の大学に入学しました。両親は、まさか私が大学に入るとは思っていなかったようです。大学では経営学・ビジネスマネジメントを学びました。卒業するとき、父(達也社長)に就職の相談をしたかどうかはっきり覚えていませんが、アメリカで日本の食材を扱う食品卸の会社に入社しました。

当時のアメリカは和食ブームで、日本の刺身や寿司ネタ用に冷凍加工された水産物が空輸でどんどん輸入されていました。私が宇和島にいた頃は、魚といえば鮮魚・活魚のイメージしかなかったので、日本とは異なる需要と商機が広がっていると感じました。父(達也社長)に伝え、しばらくすると商品化されていました。社長が『これは伸びる』と確信し、商品開発に取り組んだのです。これが米国現地に合わせた商品作りの始まりであり、イヨスイの新たな事業拡大の布石につながりました。

アメリカの会社には8年勤務しましたが、支店のマネージャーを任されたときに「ようやく自分の力が付いたな」と思い、日本に帰国しました。

輸出量増加で出荷価格も上昇、市場拡大へ

ハマチ(ブリ)は、もともと海外ではあまり知られていない魚種でした。それが、寿司・和食の広がりにつれて、世界で消費されるようになりました。ただ、嗜好はさまざまです。東アジアでは、日本と同じように鮮度の高い魚が好まれ、アメリカでは日本では流通しないような、大きくて脂のりがいい魚が好まれます。

実は、アメリカ向けのハマチ(ブリ)の最初の輸出は、売れ残っていた国内向けの規格外商品でした。それを私(寿夫)が、「アメリカなら売れる」と父(達也社長)へ伝え、アメリカで販売したところ、すぐに完売しました。国内では「規格外」とされていた魚が、海外のニーズにマッチすることで、“主力商品”として高く評価されます。そんな発見が、輸出事業をさらに後押しする力になっています。

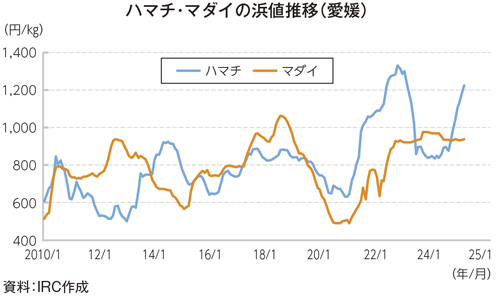

かつて、養殖ハマチ(ブリ)の海外向けの出荷量のシェアは1割もありませんでしたが、北米や東南アジア、EUなど3割くらいに増え、最近は韓国向けの輸出も急増しました。すると、出荷価格(浜値)にも影響が及んで、下落していたハマチの価格が上昇に転じました。

東日本大震災、そして新型コロナの危機

2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災や2020年(令和2年)~23年(令和5年)の新型コロナウイルス感染症の拡大(以下、新型コロナ)は、水産物の輸出に関わる事業者にとって大きな試練となりました。

特に、新型コロナの影響は強烈でした。一般的には、「外食が減った分、巣ごもり消費がカバーした」と言われていますが、水産物は国内需要の回復にも限界がありました。販売促進事業のために国の補助金もありましたが、落ち込み分を補うには至りませんでした。

輸出はさらに深刻でした。2020年(令和2年)は、新型コロナの影響がでてからは注文が全く入らず、しばらくは輸出向けの売上がゼロでした。補助金は「自由で公正な国際貿易を妨げる」という理由で支援は受けられず、厳しい状況が続きました。

しかし、アメリカでは、大規模な財政措置によって需要が喚起され、個人消費が増えました。「アメリカもコロナで魚は売れていないだろう」と思っていましたが、想定外の速度で動き出し、日本から輸出していた在庫が一掃されました。輸出を再開すると、荷動きが一気に増え回復は早かったです。アメリカでの輸出用在庫のスピード完売で、広い視野で動くことの大切さを実感しました。

一方、東日本大震災の影響は今も続いています。2023年(令和5年)8月からのALPS処理水※2)の海洋放出を受けて、日本産水産物の一部が海外で輸入停止となり、新たな対応が求められています。

※2) 東京電力福島第一原子力発電所の建屋内にある放射性物質を含む水について、トリチウム以外の放射性物質を、安全基準を満たすまで浄化した水のこと

環境変化への対応、企業養殖に向けて

温暖化とともに変わる、養殖適地と在り方

近年の気候変動は、魚の生息地や養殖適地にも影響を与えています。

ハマチ(ブリ)は、日本近海を広く回遊する代表的な魚種ですが、その成長には水温やエサの量など、自然環境が密接に関わっています。春から夏には北の冷たい海域へ、冬には暖流に乗って南下するなど、季節に応じて適応する環境を自ら選びながら成長していきます。

とくに近年の海水温上昇により、かつては漁獲されなかった北海道周辺でも天然のブリが多く水揚げされるようになってきました。こうした動きは、養殖の適地も将来的に移行する可能性があることを意味します。

現在の主力産地である九州や宇和海から、和歌山や三重、さらには瀬戸内海や北陸、北海道といったエリアへ養殖拠点がシフトしていく可能性も見据えておく必要があります。もちろん、新たな漁場を確保するには、漁業権や流通インフラなど、クリアすべき課題も多くあります。それでも、常にアンテナを高く張り、環境の変化を“機会”としてとらえる発想がこれからの経営には求められます。

技術・魚種の進化が、新たな競争力に

また、魚種選定にも変化が求められています。高水温に耐性のある種へのシフトや、深海水域を活用した「深水養殖」なども技術検討が始まっています。

海水温の変化にどう対応させるかというと、一つは新しい魚種やそれに見合ったエサの開発です。高水温に強い魚を掛け合わせたハイブリッド種の開発や、まったく新しい魚種への転換も視野に入ってきています。さらに、魚の特性に適した飼料(エサ)の研究・改良も、重要な技術領域です。

もう一つは、「深水養殖」です。海水面と海底では水温が違います。最近では、夏場の表層水温が30℃を超えることもありますが、水深20〜30メートルでは26℃程度に保たれています。この温度差を活かし、生けすを深い海中に沈めて養殖する「深水養殖」は、高温対策として非常に有望な技術です。一方で、設備投資や運用面でのコストが高く、導入には課題もあります。

今後は、こうした技術革新を公的支援とともに進めていくことが不可欠です。環境変化は避けられないものですが、それを先んじて捉え、持続可能な事業戦略に組み込むことで、次代の水産業は確実に強く、しなやかに成長していけると考えています。

水産業の未来は、人と技術の融合から

最近、DXやデジタルの話はよく耳にするようになりました。しかし、水産業・魚類養殖業界の現場では、まだ技術導入が十分に進んでいるとは言えません。実際、他社からは最新機器の導入提案もありますが、自動給餌機なども一部で「ようやく導入され始めた」程度にとどまっています。コストがかかりますし、生けすの場所や魚種によって結果が異なるので、現場では運用しづらいことが大きな理由です。

昨今は、人手不足による一次産業の衰退が危惧されています。一方で、水産業には大きな可能性が眠っています。これからは、新しい技術も生かしつつ、地域の生産者と連携しながら、希望をもって若者が就職できる業界にしていきたいです。

特に、コロナ禍で価値観が変わり、地方を志向する若い方が増えました。当社でも首都圏を中心に全国から優秀な学生が就職してくれていて、貿易知識や語学の得意な人などは、なくてはならない存在です。社員たちは、皆いきいきして働いています。こうした社員・仲間を地域に増やしていくことで、水産業の人手確保の課題解決につながると感じています。

養殖の未来と構造改革、個人から企業へ

取引先は、量販店や外食産業など、どんどん規模が大きくなっています。創業当初は市場流通が7割でしたが、今は4割程度に低下しました。その分、契約販売が増えました。

半年~1年、場合によっては2年契約もあります。これに応えるには、安定供給を前提とした“計画的な生産”が必要です。材料を確保しなければ、契約違反になって顧客・消費者に受け入れてもらえません。安定供給のためには、生産現場を押さえておく必要があります。そのため、既存の個人養殖業者との取引だけでは限界があり、一定の規模を持つ企業体での養殖、生産拠点の集約が重要になってきます。

その辺りの変化は、例えば農業と同じように、漁協・系統に頼らない、生産者も我々も自社でリスクを負いながら新しい道へ向かっていく、という流れになると考えています。環境対策や後継者問題の面からも、やはり欧米のような集約された企業養殖に取り組んでいく必要があると思います。すでに、九州では、廃業した養殖業者を大企業が買収していく動きが出始めています。

組織の未来、人と多様な知恵が育つ経営へ

創業して今日まで、社長がアイデアマンとして、トップセールス型の経営でイヨスイを大きくしてきました。しかし、これからは組織としての“自立”が求められます。「社長が退いたときに会社がどうあるべきか」、その準備を進め、組織の強化を図る必要があると思っています。

これまで社長の背中を見てきた社員たちが、これからは自分たちの意思で動き、柔軟な発想で会社を成長させていく。そのためには、幹部社員の育成や、若手の意見が組織内で自然に反映される体制づくりが欠かせません。

教育・研修プログラムも、もちろん重要です。しかしそれ以上に、「挑戦する文化」を受け継ぎながら、水産業が人々の暮らしを豊かにする“希望の産業”であることを伝えていく。そんな価値観が共有されるなかで、“社員のやる気”や“納得感”が自然に育つ場をどう設計するか。それが、これからの組織の鍵になると思っています。

地元の水産業を守り、次世代につなぐ

魚類養殖は、消費者の嗜好や為替相場、気候変動、規制・制度といった多くの外的要因に左右される不確実性の高い産業です。それでも今、水産業には未来があります。

養殖魚は、持続可能な水産資源として国内外から期待が高まっています。日本の人口は減っていきますが、輸出はまだまだ伸ばせる。だからこそ、地元の生産者とともに、この業界を守り抜いていきたいのです。

人々の生活、食文化、調理方法を理解すること。そして、その国の商習慣や業界の構造を丁寧に読み解き、信頼関係を築くこと。それこそが、海外展開の本質であり、新たな市場開拓の成功につながります。

現地に足を運び、人と会い、話を聞き、文化を知る――その積み重ねが、新しい市場の扉を開いてくれるのだと信じています。

「イヨスイのビジネスフィールドは“海”。海を通じて、世界と地域、都市と地方、人と人とをつなぎ、幸せを届けていく。」この企業姿勢が、イヨスイの根幹であり、これからも変わることはありません。

地元の宇和島の生産者の方たちと一緒になって水産業を守り発展させ、次世代につないでいきたいと考えています。

一覧へ戻る