【タイ】

タイのコンビニ業界

公開日:2025.09.22

24時間営業しているコンビニエンスストアは、私達の生活の中で無くてはならない存在となっています。タイでもコンビニは、欠かせない生活インフラになっています。タイのコンビニ業界、特に圧倒的なシェアを誇るセブン‒イレブンについてお届けします。

INDEX

タイのコンビニ業界

日本のコンビニ業界では大手3大チェーンがシェアを奪い合っていますが、タイのコンビニ市場ではセブン‒イレブンが圧倒的なシェアを占めています。

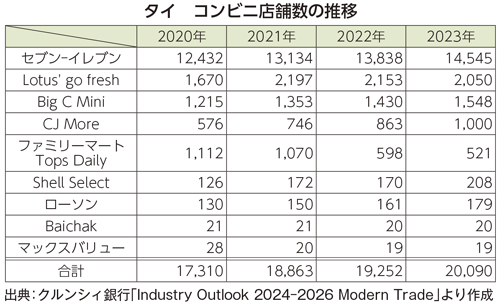

少し古いデータですが、2023年のタイのコンビニ店20,090店舗の内、セブン‒イレブンが14,545店舗と7割強となっています。

一時期1,000店舗まで拡大していたファミリーマートは、2023年に小売財閥企業セントラルグループとのフランチャイズ契約が切れたことにより撤退を決めるなど、セブン‒イレブンの一強体制がより一層強まっています。

セブン‒イレブンのフランチャイズCPオール

セブン‒イレブンのフランチャイズCPオールは、1990年に第1号店となるセブン‒イレブンを出店して以降、35年間で約15,000店舗にまで拡大しています。

CPオールは、タイ最大の財閥企業CPグループの1社です。CPグループは、食品、小売、デジタルが中核事業で、総売上高は約13兆円、世界に約45万人の従業員を雇用しており、タイ国民で知らない人はいないのではないかと思います。

特に食品を展開するCPフーズは世界有数のエビの養殖販売、鶏肉の生産加工会社であり、私たちが普段食べているエビフライや鶏の唐揚げは当社の製品かもしれません。

小売りを展開するCPオールは、セブン‒イレブンをバンコク都内ではビジネス街や住宅街、駅周辺などに出店しています。店舗のサイズは日本のコンビニと比較してやや狭い印象です。バンコクから離れた地方の幹線道路沿いには大型の店舗を展開しています。

取り扱い商品は、日本のコンビニと同様、弁当や軽食、飲み物、薬など日常生活で必要な物が中心となっています。

タイ人の食生活とコンビニの関係

古くから間食文化のあるタイでは、1回の食事量が少なく、1日に5回食事をする人もいるといわれています。

中食(調理済み食品を購入して自宅で食べること)や屋台などで食事をする人が多いためか、今でも中流階級以下の人達が住む自宅やマンションにはそもそも台所が無い物件が多いようです。

近年は経済成長や食生活の改善などから自炊する人達が増えてきましたが、コロナ以降はフードデリバリーの需要も高まり、中食や外食の比率は高くなっているようです。

私の出向先で勤務しているタイ人にセブン‒イレブンを利用する頻度を尋ねたところ、毎日利用しているという回答が大半でした。主に出勤前にセブン‒イレブンを訪れ、サンドウィッチや間食用のスナック菓子を購入しているようです。

オフィス近くのセブン‒イレブンの前にある屋台で食事をしている人達が、セブン‒イレブンを冷蔵庫代わりにして、冷たい飲み物だけを購入する姿も見かけます。

おわりに

私自身もタイに赴任して1年を迎えますが、タイのセブン‒イレブンは、ほぼ毎日といっても良いぐらいの頻度で利用しています。日本の商品も数多く取扱っているため安心して利用できます。

毎月、色々なキャラクターなどとコラボした商品開発が行われており、利用者を飽きさせない企業努力も感じられます。

タイを訪れた際、タイの屋台で食事をしてみたいけど衛生面が気になるという方は、タイ人が普段食べているコンビニ弁当を食べてみてはどうでしょう。現地の味が体験できると思います。

一覧へ戻る