「税金の壁」引き上げの影響調査 ~「働き控え」は解消へ向かうのか~

公開日:2025.11.05

非正規雇用者を中心に、所得税や社会保険の負担などを避けるために年収を一定水準以下に抑える「働き控え」が起こっている。働き手にとっては収入に上限が設けられてしまうこと、企業にとっては就業調整により人手不足が発生することなどが問題として挙げられる。このような状況のなか2025年12月から所得税負担が発生する年収の水準「税金の壁」が160万円まで引き上げられる。県内では約14万人の非正規雇用者(パート・アルバイト)のうち就業調整している人に影響があり、働き手の収入アップや人手不足の緩和が期待されている。一方で社会保険の負担が発生する「社会保険の壁」は130万円で変わらないため、どのくらい「働き控え」の解消効果があるか不透明な部分が残る。そこで今回は「税金の壁」の引き上げが県内の非正規雇用者の就業調整意向や県内労働市場に与える影響を調査した。

INDEX

要旨

1. 「税金の壁」が160万円まで引き上げられることにより、非正規雇用者(パート・アルバイト)の「働き控え」の解消が期待されている。

2.アンケートでは、非正規雇用者(パート・アルバイト)の「年収の壁」の認知度は約半数にとどまり、認知できていない理由は「内容が難しい」が最も多い。

3. 非正規雇用者(パート・アルバイト)のなかで約3割が就業時間を調整(働き控え)しており、「税金の壁」が引き上げられた場合、そのうちの約6割が就業時間を増やす意向がある。

4. 就業時間を増やす意向がある人の希望年収を現在の年収でみると、年収103万円未満では52.6%、年収103万円以上130万円未満では40.9%と「年収130万円まで増やす」割合が最も高い。就業時間を増やしたい意向はあるものの、「社会保険の壁」を意識した年収の調整がみられる。

5.「税金の壁」が引き上げられた場合、県内全体では約2万6千人が就業時間を増やす可能性があり、一人あたりの年収増加額は約37万5千円(月あたり約3万1千円)、年間の増加就業時間は約292時間(月あたり約24時間)と推計した。

6.本格的な「働き控え」の解消は「社会保険の壁」「配偶者手当の壁」一体での見直しが待たれる。また、企業側にとっては、従業員に「年収の壁」について積極的に情報発信するとともに、就業時間を増やしたい従業員の希望に沿えるように、労務管理やシフト運用の見直しなど受け入れ体制の構築が「働き控え」解消につながるだろう。

~「年収の壁」とは~

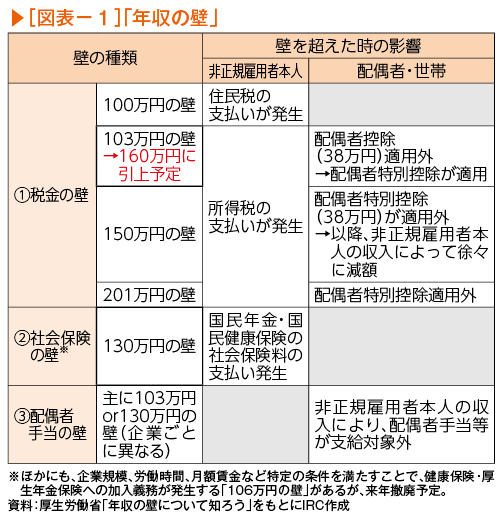

一定の年収を超えると、税金や社会保険の支払いが発生して手取りが減ってしまう年収の水準を指す。おおまかには①「税金の壁」、②「社会保険の壁」、③「配偶者手当の壁」の3つがある。

1つ目の「税金の壁」は所得税が課税される年収の水準で、12月の税制改正で103万円から160万円に引き上げられる。2つ目の「社会保険の壁」は社会保険料の支払いが発生する年収の水準で現在は130万円(一部の条件下では106万円)である。3つ目の「配偶者手当の壁」は、企業が配偶者手当(家族手当)を支払う場合の配偶者の年収の水準で、企業によって異なるが概ね130万円程度の水準である(図表-1)。

県内の非正規雇用者

非正規雇用者数の推移

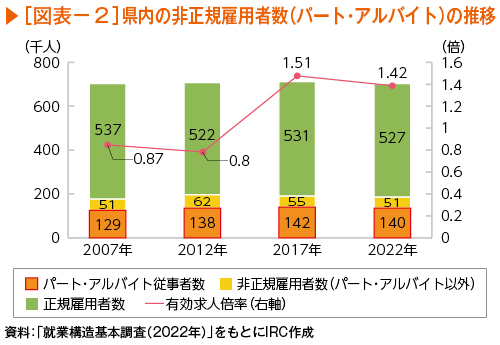

県内の非正規雇用者数(パート・アルバイト)は約14万人(2022年就業構造基本調査)で、全就業者の約2割を占める。足許は減少しているが、依然として県内の労働力提供における役割は大きいといえる(図表-2)。

非正規雇用者(パート・アルバイト)の性別・年齢別割合

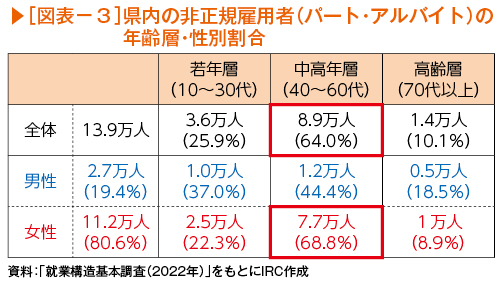

県内の非正規雇用者(パート・アルバイト)を年齢別でみると、若年層(10~30代)が約3割、中高年層(40~60代)が約6割、高齢層(70代以上)が約1割となった。性別では男性が約2割、女性が約8割となり、中高年層の女性の割合が高い(図表-3)。

県内の非正規雇用者へのアンケート

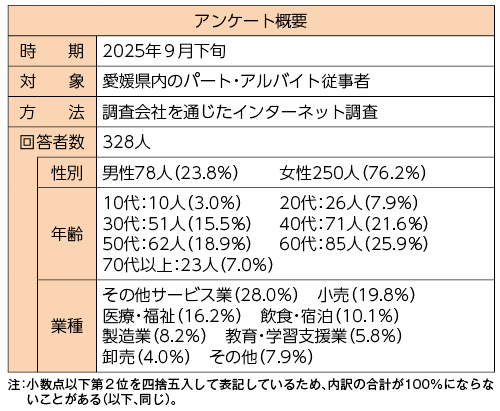

県内の非正規雇用者(パート・アルバイト)を対象に「税金の壁」の引き上げの影響に関するインターネット調査を実施した。なお、調査対象は「2022年就業構造基本調査」の人数、年齢、性別割合をもとに割付した。

年収(額面)

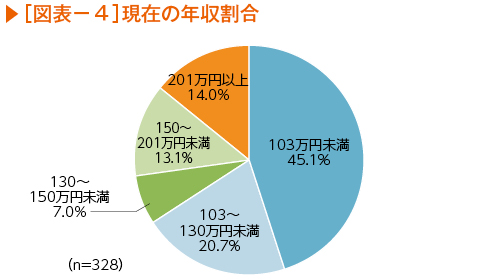

現在の年収は「103万円未満」(45.1%)が最も高く、次いで「103~130万円未満」(20.7%)となった(図表-4)。

「年収の壁」の認知度

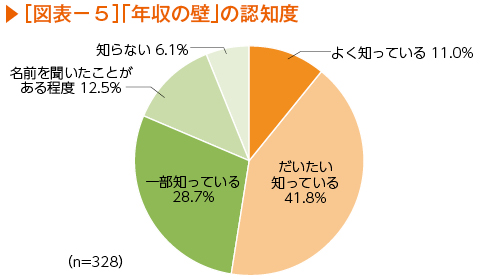

「年収の壁」の認知度は、「よく知っている」(11.0%)、「だいたい知っている」(41.8%)を合わせて半数強にとどまっている(図表-5)

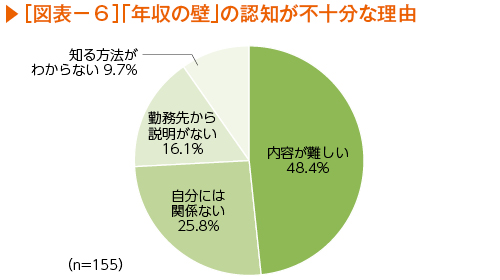

認知が不十分な理由は、既に「年収の壁」を超えているもしくは大幅に下回っているため「自分には関係ない」(25.8%)と回答した人を除くと「内容が難しい」(48.4%)「勤務先からの説明がない」(16.1%)「知る方法が分からない」(9.7%)となった(図表-6)。

就業時間の調整

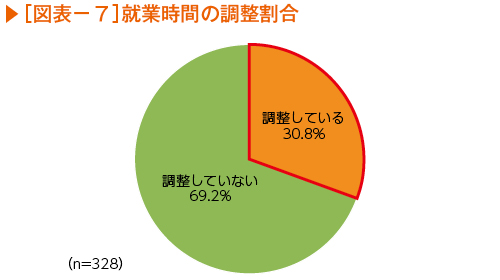

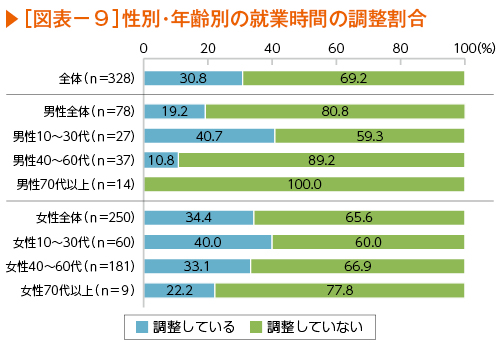

全体のなかで就業調整している人の割合は、「調整している」が30.8%、「調整していない」が69.2%となった(図表-7)。

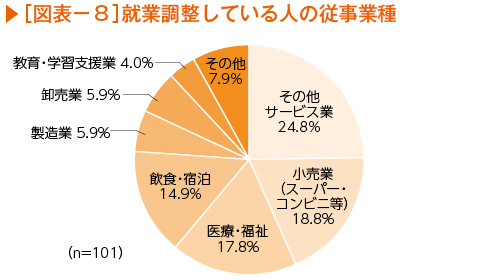

「就業時間を調整している」と回答した人の従事業種は、「その他サービス業」(24.8%)「小売業(スーパー・コンビニ等)」(18.8%)、「医療・福祉」(17.8%)と続く(図表-8)。

性別・年齢別では、男性より女性の方が調整している割合が高く、年齢が高くなるにつれ、調整しない傾向にある(図表-9)。高齢になるにつれて配偶者の扶養に入っていない人が多くなる等の理由が考えられる。

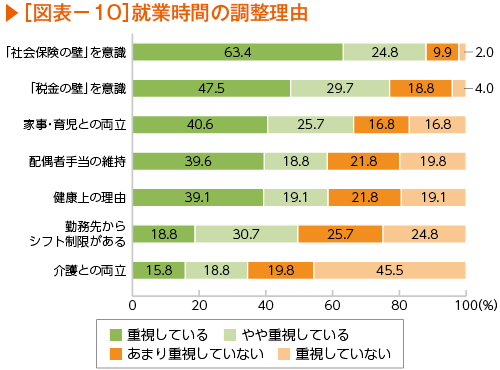

就業時間を調整する理由は、「社会保険の壁」の割合が「重視している」「やや重視している」合わせて88.2%で最も高く、「税金の壁」(77.2%)、「家事・育児との両立」(66.3%)、「配偶者手当の維持」(58.4%)が続く(図表-10)。

正社員への変更意向

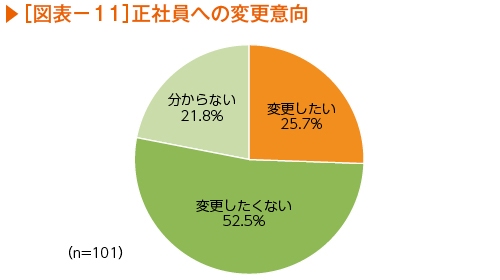

就業調整をしている人のうち、将来正社員に「変更したい」意向がある人は25.7%だった(図表-11)。

就業時間の意向

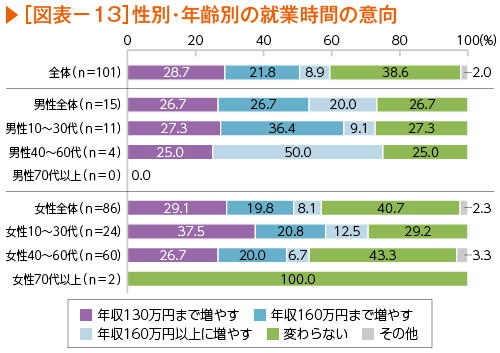

就業調整をしている人のうち、「税金の壁」が引き上げられた場合に就業時間を「年収130万円まで増やす」が28.7%、「年収160万円まで増やす」が21.8%、「年収160万円以上に増やす」が8.9%、「変わらない」が38.6%であった(図表-12)。現在就業調整している人のうち、59.4%が就業時間を増やす意向がある。

性別・年齢別では、男女ともに若い世代(10~30代)で就業時間を増やす意向がみられ、特に女性では強くみられた(図表-13)。

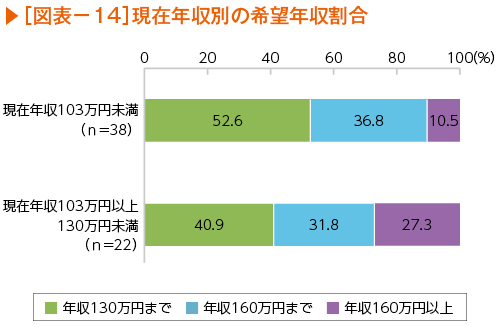

就業調整している人のうち、就業時間を増やす意向がある人について、現在の年収別に希望年収をみると、年収103万円未満では52.6%、年収103万円以上130万円未満でも40.9%と「年収130万円まで増やす」割合が最も高い(図表-14)。

「働き控え」の解消効果(推計)

今回のアンケート結果をふまえて、「税金の壁」が引き上げられた場合の「働き控え」の解消効果を推計した。

「働き控え」の解消人数

アンケート結果によると非正規雇用者(パート・アルバイト)のうち就業調整している人の割合は約3割、そのなかで就業時間を増やす意向があるのは約6割(全体からみると約2割)である。すべての人が希望どおり就業時間を増やすことができると仮定すると県内全体の非正規雇用者(パート・アルバイト)約14万人のうち約2万6千人が就業時間を増やすと期待できる。

年収、就業時間の見通し

アンケート結果による、就業時間を調整している人の希望年収割合(図表−14)をあてはめると、一人あたりの平均年収は約37万5千円(月あたり約3万1千円)の増加となった。すべての人が県内のパート・アルバイトの平均賃金で働いたと仮定すると、一人あたりの平均年間就業時間は約292時間(月あたり約24時間)の増加となった。

~推計方法~

今回のアンケート結果および2022年就業構造基本調査を用いて県内全体の

Ⓐ「働き控え」解消人数

Ⓑ一人あたりの平均年収の増減

Ⓒ一人あたりの平均年間就業時間の増減を計算した。

〈計算手順〉

Ⓐ「働き控え」解消人数(約2万6千人)

県内のパート・アルバイト数(約14万人:図表−2)×就業時間を調整している割合(30.8%:図表−7)×就業時間を増やしたい意向割合(59.4%:図表−12)

Ⓑ一人あたりの平均増加年収(約37万5千円)

「働き控え」を解消したい人(就業調整あり・年収増加意向あり)毎の増加年収(現在年収と希望年収との差)を平均して算出

Ⓒ一人あたりの平均年間増加就業時間(約292時間)

一人あたりの平均増加年収(約37万5千円:Ⓑ)を平均賃金1,284円(2024年所定内給与÷2024年所定内労働時間×2025年最低賃金引上率)で割って算出

~県内企業の声~

▶「税金の壁」引き上げの影響

・ 就業時間を延ばす人が増えると予想しており、人手が足りない分を補ってくれると期待している。また、就業調整をする人が減ると年末のシフト調整など管理面の負担軽減にもつながる。 (飲食業)

・「税金の壁」よりも「社会保険の壁」(106万円・130万円)を意識している従業員が多い印象。就業時間は延びると思うが年収160万円までは延びないのではないか。就業時間を延ばすことを検討している社員には社会保険の加入メリットを説明しているが、将来の保障より今の手取り額から減ることへの抵抗感が強く、特に高齢のパート社員はその傾向が強い。 (小売業)

▶「年収の壁」の周知

・「年収の壁」の制度は複雑であり、正確に理解している従業員は半分いるかいないか。労働契約を締結する際や契約更新時に丁寧に説明しているが企業だけでは限界があると感じている。 (小売業)

・「年収の壁」の制度は分かりにくいので、国や自治体にも社会保険加入のメリットなど積極的な周知活動をお願いしたい。(飲食業)

まとめ

アンケートでは「税金の壁」が引き上げられた場合に、非正規雇用者(パート・アルバイト)のうち約2割が就業時間を増やすと回答している。また、就業調整している人のうち、約4分の1が将来正社員を希望していることも分かった。

県内の労働市場では人手不足が依然として続いているが、非正規雇用者の多くで就業時間を増やして働きたい意向が一定程度あったことは明るい見通しと言えよう。一方で年収の増加意向のある人のうち「税金の壁」の上限である160万円まで増やす人は2割程度にとどまっており、依然として「社会保険の壁」(130万円)を意識した年収の調整がみられた。県内企業(飲食業・小売業)に「税金の壁」の引き上げ効果についてヒアリングした際にも人手不足緩和を期待する一方で、「社会保険の壁」を意識した就業調整が予想されるとの声も聞かれており、本格的な「働き控え」の解消は「社会保険の壁」「配偶者手当の壁」一体での見直しが待たれる。

また「年収の壁」は「税金の壁」「社会保険の壁」「配偶者手当の壁」が絡み合っており、非正規雇用者(パート・アルバイト)の認知が進みにくい問題もある。アンケート結果では認知度が約半分にとどまっており、その理由として「内容が難しい」「勤務先から説明がない」が挙げられる。企業側にとっては、従業員に「年収の壁」について積極的に情報発信するとともに、就業時間を増やしたい従業員の希望に沿えるように、労務管理やシフト運用の見直しなど受け入れ体制の構築が「働き控え」解消につながるだろう。

~大学生の意向~

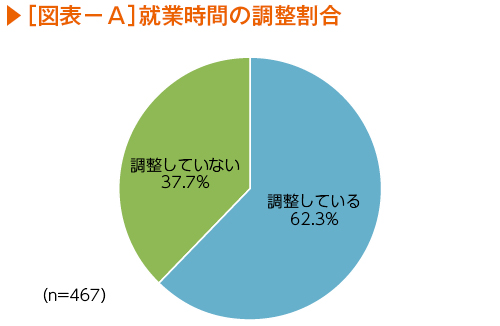

2022年就業構造基本調査によると県内の学生アルバイトは約1万1千人。2025年5月にIRCが調査した県内大学生向けのアンケート調査(対象467人)から「税金の壁」が引き上げられた場合の大学生の就業時間の意向をまとめた。

「年収が103万円を超えないように調整しているか」尋ねたところ62.3%が「調整している」と回答した(図表−A)。学生からは「年末に調整することが多く、年末にバイトに入れない」などの声があった。

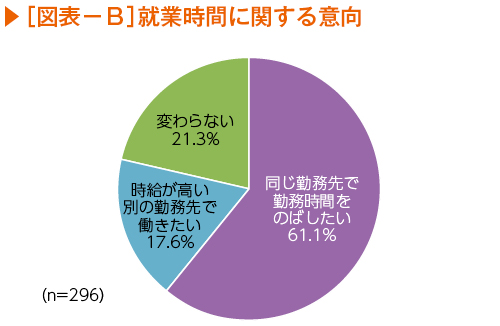

また「税金の壁」が引き上げられた場合の就業時間に関する意向では「同じ勤務先で勤務時間をのばしたい」(61.1%)が最も多い結果となった(図表−B)。学生からは、「働く時間が延びて手取りが増えれば、贅沢品を購入したい」などの声があった。

大学生全体でみると就業時間を増やしたい意向は約4割(非正規雇用者全体では2割)を占めており、「税金の壁」引き上げに伴う就業時間の増加に期待が持てそうだ。

一覧へ戻る