初の最低賃金1,000円台に県内企業の約6割がマイナスの影響、今後の成長につながる取組みが望まれる

~最低賃金引き上げの影響と価格転嫁の進展に関する調査~

公開日:2025.10.31

12月から愛媛の最低賃金は1,033円に改定され、初めて1,000円を超える。近年の賃上げ機運の高まりや長引く物価上昇への対応が求められるなか、今回の大幅な最低賃金引き上げは企業への影響が大きいと予想される。また、社会全体が低成長・低賃金から脱しつつある今、企業は人件費増加を前提とした経営に転換する必要がある。そこで、県内企業を対象に最低賃金引き上げが及ぼす影響と、考えられる対応策の1つとして価格転嫁にスポットを当てたアンケートを実施した。今回は、その結果を中心に現状と課題についてレポートする。

INDEX

要旨

1. 2025年の愛媛の最低賃金は、国から示された目安額63円を大幅に上回る過去最大の77円引き上げとなり1,033円に改定され、初めて1,000円を超える。引き上げ率は8.1%となり、時給表示に統一された2002年度以降で最大だった前年度(6.6%)を上回った。

2. 今回の最低賃金引き上げに対して、全体の74.4%が時給額の引き上げを予定する。また、その影響については、前年度を約12ポイント上回る59.0%が「マイナスの影響がある」(「大きなマイナスの影響がある」+「ある程度マイナスの影響がある」)と回答した。

3. 具体的な影響では、「人件費の増加に伴う採算悪化」(86.0%)が最も多い。また、非正規雇用者数の比率50%以上の企業では、「就業調整」が65.8%と全体(34.4%)を大きく上回っており、「年収の壁」による働き控えの影響は依然として大きい。

4. 政府目標「2020年代に全国加重平均1,500円」に向けて、今回と同程度の引き上げペースが続くことについて全体の67.3%が「早すぎる」と捉えている。特に、非正規雇用者数の比率50%以上の企業では、77.8%と全体を約10ポイント上回った。

5.最低賃金引き上げに伴い増加する人件費の原資確保策では、「価格の引き上げ・転嫁」が50.4%と最も多い。価格交渉には68.8%が着手しているものの、進展状況で「ある程度進んでいる(転嫁割合4割以上)」企業は46.1%にとどまる。さらなる進展のためには、発注先とのコミュニケーション強化や業界内外の機運醸成などの取組みが求められる。

6.愛媛をはじめ複数の県で最低賃金に関する慎重な議論が相次いだように、最低賃金が地域経済全体に与える影響は大きい。今回の大幅引き上げを企業が成長を目指す好機と捉え、収益力向上への取組みをより一層強化するとともに、政府・行政には企業や地域と共に成長につながる支援や制度整備を期待したい。

最低賃金と地域間格差の推移

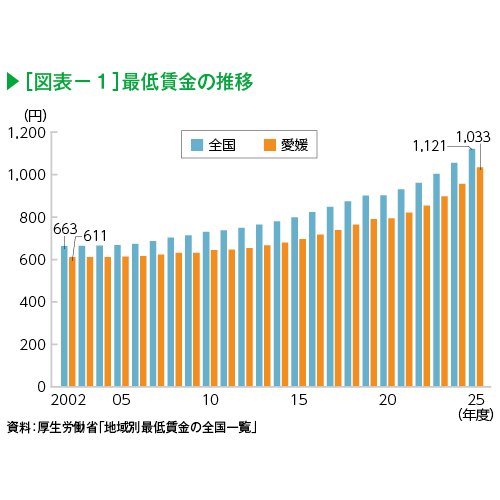

最低賃金は、2016年度の骨太方針で「年率3%程度」の引き上げ率が目途として明記されて以降、着実に引き上げられてきた。新型コロナの感染拡大を考慮した2020年度を除き、21年度から24年度まで4年連続で過去最大の引き上げが実施された。

今年度の全国の最低賃金は、加重平均で前年度比66円増の1,121円となり、2023年度に初めて1,000円台を達成してからわずか2年で1,100円台となった(図表-1)。

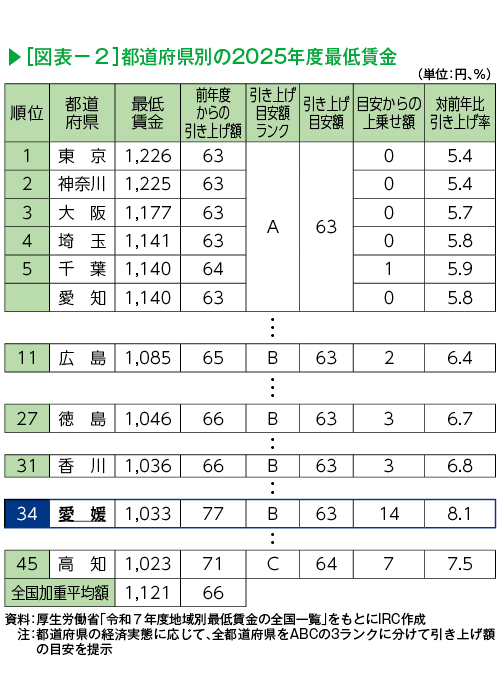

愛媛では、国から示された目安額63円を大幅に上回る過去最大の77円引き上げとなり1,033円に改定され、初めて1,000円を超える。引き上げ率は8.1%となり、時給表示に統一された2002年度以降で最大だった前年度(6.6%)を上回り引き上げ率も更新された(図表-2)。

他地域の動向をみると、四国4県を含む39県で目安額以上の引き上げとなり、前年度の27県を大幅に上回る。物価高騰に加え、人口減少や人材流出が懸念されるなか、近隣県や大都市圏との人材獲得競争を背景に地方部でも大幅引き上げが相次ぎ、全都道府県で1,000円を超えた。

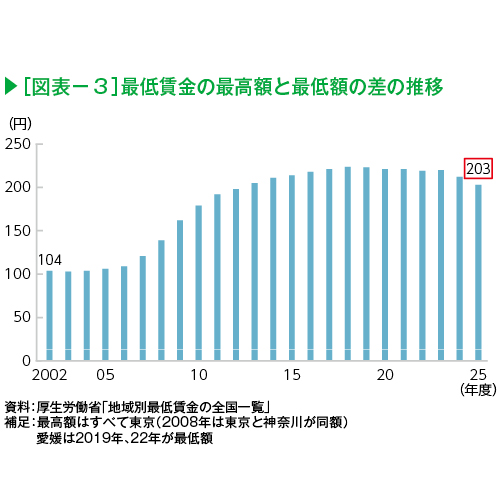

しかしながら、都道府県別の最高額と最低額の差をみると、今回の大幅引き上げで若干縮小したものの依然として200円台が続いており、地域間格差の改善は進んでいない(図表-3)。

県内企業向けアンケート

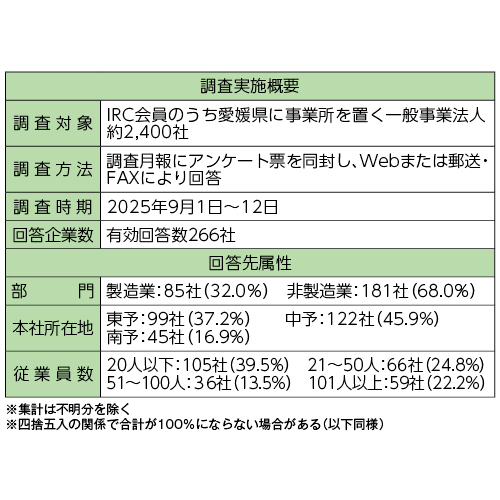

最低賃金引き上げの影響と価格転嫁の進展状況に関するアンケートを以下の通り実施した。

最低賃金引き上げについて

A.初の1,000円台への対応

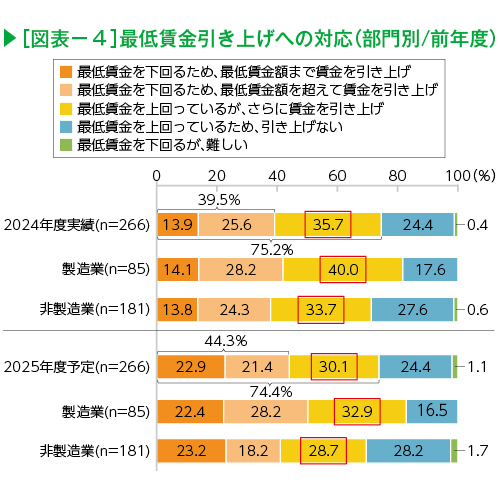

調査開始時点の目安額63円をもとに、愛媛の最低賃金が初めて1,000円を超えることに対して全体の74.4%が時給額の引き上げを予定している(図表−4)。そのうち、改定後の「最低賃金を下回るため引き上げ」の企業は前年度(39.5%)比で約5ポイント増の44.3%となった。また、「最低賃金を上回っているが、さらに賃金を引き上げ」は前年度から約5ポイント減少(35.7%→30.1%)するなど、企業側の想定を超える引き上げ幅だったといえる。製造業・非製造業別でみても、同様の傾向が示された。

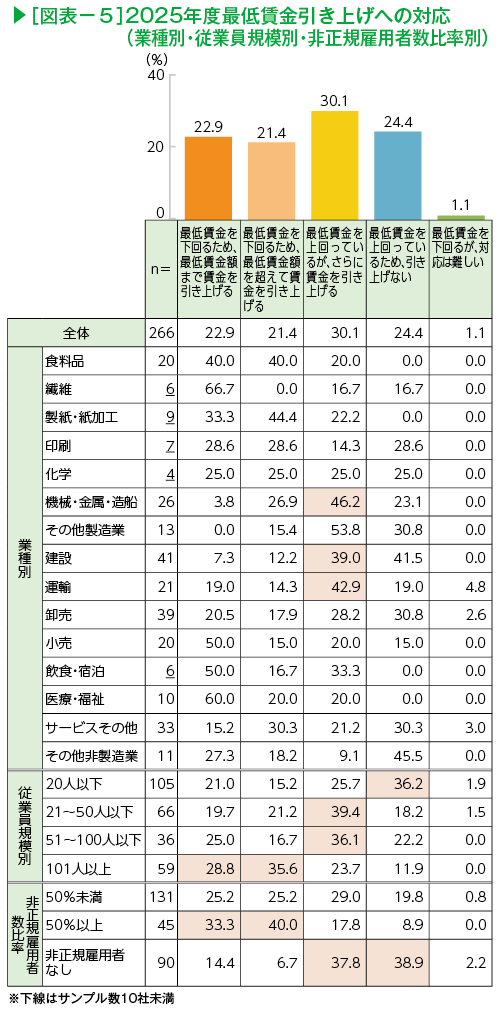

業種別(「その他」とサンプル数10社未満を除く)でみると、安定した受注のために人材を確保しようとする「機械・金属・造船」や、社員定着率向上のために労働環境の改善に取り組む「建設」「運輸」で、「上回っているがさらに引き上げる」が全体を大きく上回った(図表−5)。

従業員規模別では、従業員数が多くなるほど「下回るため」引き上げる傾向がみられた。また非正規雇用者数の比率別にみると、50%以上の企業では「下回るため」の引き上げが多い一方で、雇用していない企業ではすでに上回っている企業が比較的多く、非正規社員の雇用状況によって対応の違いが表れた。

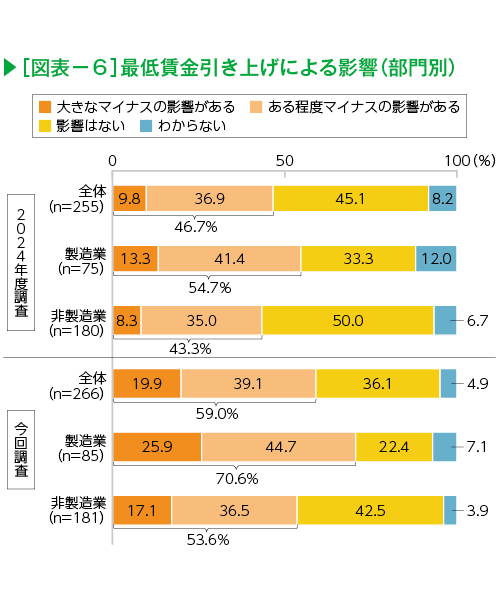

B.最低賃金1,000円台の影響

全体では、59.0%が「マイナスの影響がある」(「大きなマイナスの影響がある」+「ある程度マイナスの影響がある」、以下同)と回答し、前年度より約12ポイント増加した(図表-6)。部門別でみた「マイナスの影響がある」は、対前年比で「製造業」が約16ポイント、「非製造業」が約10ポイントとそれぞれ大幅に増加し、今回の引き上げが及ぼす影響の大きさがうかがえる。

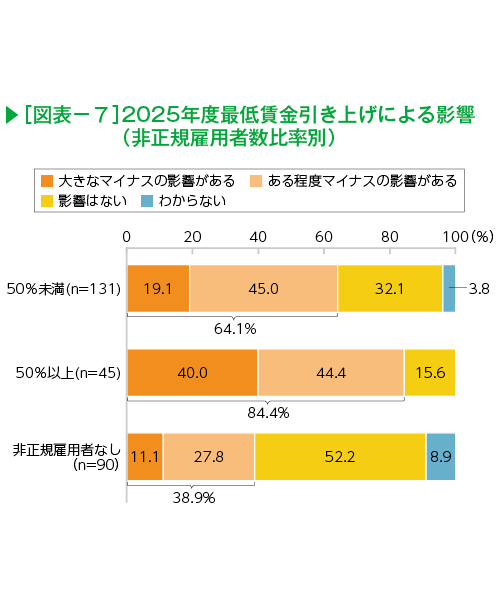

非正規雇用者数の比率別にみると、「マイナスの影響がある」との回答は「非正規雇用者なし」の企業では4割に満たない一方で、「50%以上」では8割超に上る。比率が高いほど、マイナスの影響が大きいといえる(図表-7)。

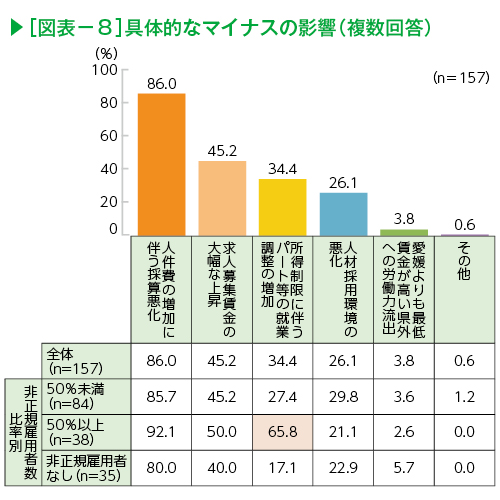

C.具体的なマイナスの影響

「マイナスの影響がある」と回答した企業に具体的な影響を尋ねたところ、全体の86.0%が「人件費の増加に伴う採算悪化」と回答した(図表-8)。非正規雇用者数の比率が高いほどその傾向は強く、春闘実績やIRC調査の賃上げ見通しを超える引き上げ幅のため、正規社員の賃金水準も上げざるを得ないことが企業の人件費負担をさらに重くするものと考える。

また、非正規雇用者数の比率50%以上の企業では、「就業調整」が65.8%と全体(34.4%)を大きく上回る。従業員数の約8割をパート社員が占める企業では、「昨年から事前アンケートと説明会を実施しているが、今年は昨年と比べて就業調整希望者が圧倒的に多かった」という。将来の保障充実より今の手取り額が減ることに抵抗感があり、特に高齢のパート社員はその傾向が強いため退職を選択するケースもあるようだ。さらに、改定時期が例年の10月から12月に後ずれしたことは、「人手不足への準備期間として有難いが、募集賃金は大幅に引き上げざるを得ないだろう」との見通しも持っている。

年収「103万円の壁」は160万円に引き上げられる予定だが、社会保険の加入義務や配偶者が勤務する企業の家族手当制度などの「壁」は残っている。今回の大幅引き上げに伴い、非正規社員を多く雇用する企業にとって「年収の壁」による働き控えの影響はこれまで以上に大きくなっている。

D.政府目標に対する県内企業の反応

① 今回と同程度の引き上げペースが続くことについて

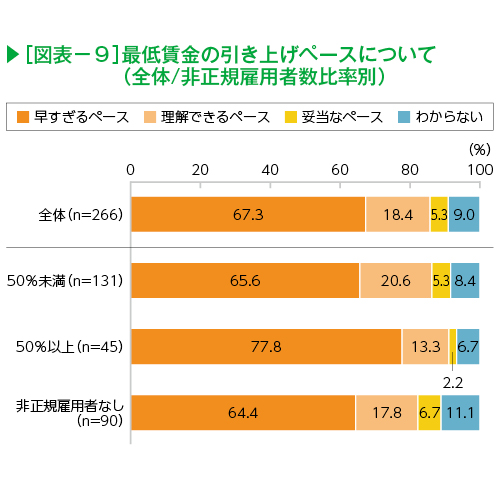

政府目標である「2020年代に全国加重平均1,500円」に向けて、今回と同程度の引き上げ幅が継続することに対して、全体の67.3%の企業が「早すぎるペース」と捉えている(図表-9)。非正規雇用者数の比率別でみても、雇用の有無に関わらず「早すぎる」が最も多く、特に50%以上の企業では77.8%と全体を約10ポイント上回った。

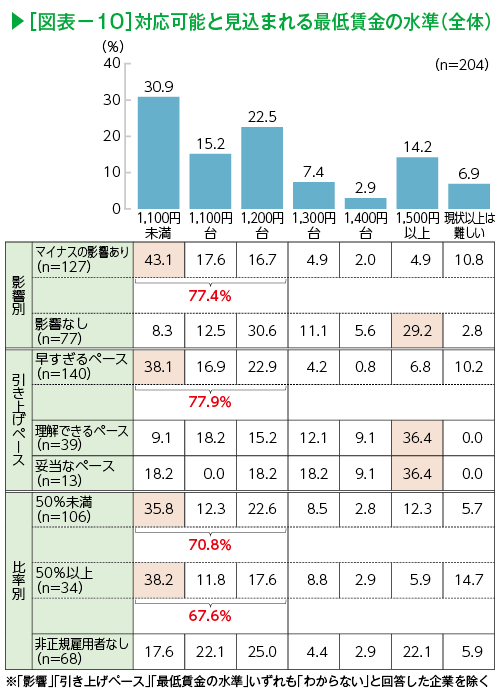

②対応可能と見込まれる最低賃金の水準

現在の経済環境や見通しをもとに、対応可能と見込まれる最低賃金の水準(「わからない」を除く)を尋ねたところ、「1,100円未満」が30.9%で最も多い(図表-10)。「マイナスの影響がある」と回答した企業や引き上げペースを「早すぎる」と捉えている企業、非正規社員を雇用する企業でより顕著となった。一方、影響がない企業や引き上げペースに理解を示す企業では「1,500円以上」との回答が多く、今後の対応見通しは分かれた。

仮に政府目標並みの引き上げが続いた場合、2029年度に見込まれる愛媛の最低賃金は1,300円台となるが、マイナスの影響や現状のペースが早すぎる企業の約8割、非正規社員を雇用する企業の約7割が1,300円未満(「1,100円未満」~「1,200円台」)と回答している。先行きに対する慎重姿勢を反映した結果と考えるが、継続的な引き上げ実現のためには今後の対応が重要である。

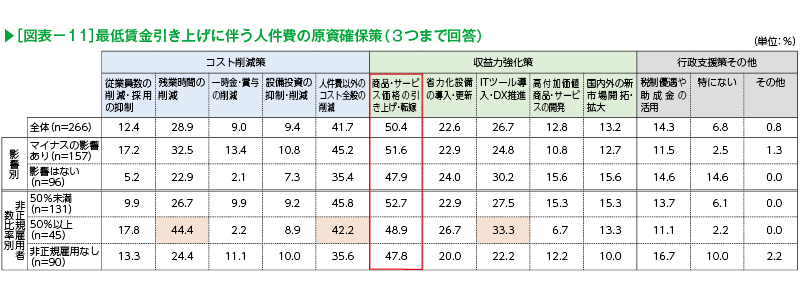

E.最低賃金引き上げに伴う人件費の原資確保策

全体では「商品・サービス価格の引き上げ・転嫁」(以下「価格転嫁」)が50.4%で最も多く、「人件費以外のコスト全般の削減」(41.7%)が続いた(図表-11)。対策を「コスト削減策」「収益力強化策」「行政支援その他」に分類すると、「マイナスの影響がある」と回答した企業でコスト削減に注力しようとする傾向が強い。

また、非正規雇用者数の比率50%以上では、ITツールやDXで効率化しながら残業時間や人件費以外のコストを削減しようとする姿勢がみられる。あるサービス業では、他社と差別化が図りにくいバックオフィス業務をIT化や省力化で平準化・効率化する一方、利益率が高い業務へシフトしていく取組みがみられた。

来年度以降も最低賃金の大幅引き上げが見込まれる現状を踏まえると、価格転嫁やコスト削減だけでなく、自社の強みが生かせる分野に時間と人材を振り向けることで、高付加価値化や新市場開拓などの取組みが増えることが望まれる。

価格転嫁の進展状況について

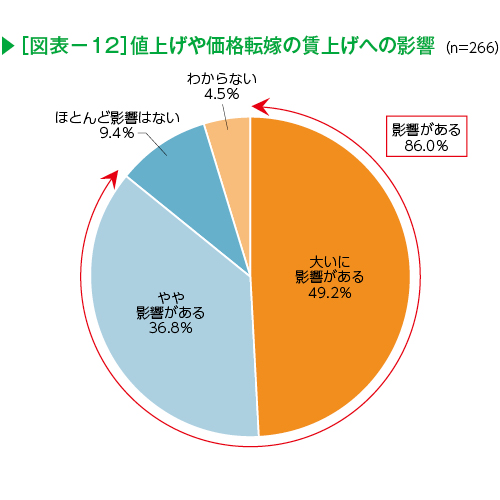

A.価格転嫁が賃上げ等の判断に与える影響度合い

足元での原資確保策として最も多かった価格転嫁だが、実際の賃上げや賞与支給の判断にどの程度影響するかを尋ねたところ、86.0%の企業が「影響がある」(「大いに影響がある」+「やや影響がある」)と回答した(図表-12)。価格転嫁は、企業の賃上げ動向を左右するといえる。

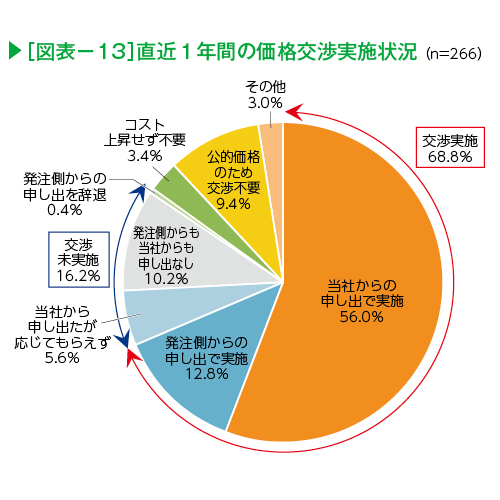

B.直近1年間の価格交渉状況

直近1年間の価格交渉状況を尋ねたところ、「当社からの申し出で実施」が56.0%と最も多く、次いで「発注側からの申し出で実施」が12.8%となり、全体の約7割が価格交渉を実施している。交渉未実施の企業が2割近くあるものの、概ね価格交渉には着手できている(図表-13)。

C.具体的な進展状況

「交渉不要」「その他」と回答した企業を除いて具体的な進展状況を尋ねた。

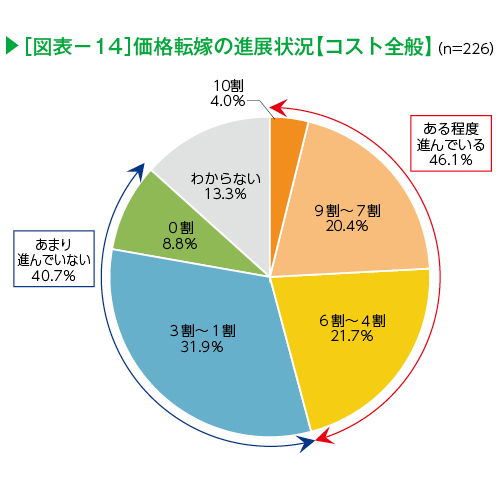

①コスト全般

「10割」はわずか4.0%だったが「9割~7割」が20.4%、「6割~4割」が21.7%で続き、転嫁割合4割以上の「ある程度進んでいる」(以下同)企業は約5割となった(図表-14)。

一方で、約1割を占める「0割」を含めた3割以下の「あまり進んでいない」(以下同)企業が約4割となり、進展状況には改善の余地がある。

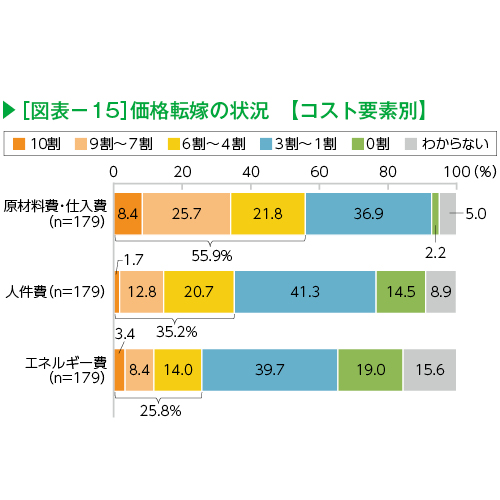

②コスト要素別

コスト全般で1割以上進んでいる企業についてコスト要素別にみると、「原材料費・仕入費」は約6割が「ある程度進んでいる」(図表-15)。一方、「人件費」「エネルギー費」は3~4割にとどまり、「0割」との回答も一定数ある。原材料費や仕入コストに比べ、取引先や消費者から見えにくい部分の転嫁が進んでいない状況がうかがえる。

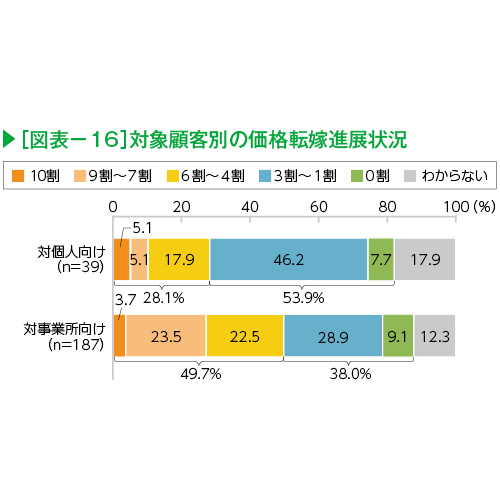

③対象顧客別

対象顧客別にみると、「対事業所向け」では49.7%が「ある程度進んでいる」のに対し、「対個人向け」は28.1%にとどまる(図表-16)。ある小売業者からは、仕入元から先に値上げ要請された後、値上げ分を最終小売価格へ反映させるまでに値札作業や周知など数ヵ月ほどを要するため、その頃には次の値上げ交渉となり追い付かない、との声があった。今後は、最低賃金の大幅な引き上げが消費者の購買力を向上させ、対個人向け業種の円滑な価格転嫁につながるかどうかがポイントといえる。

D.価格転嫁の進展に影響を与えたポイント

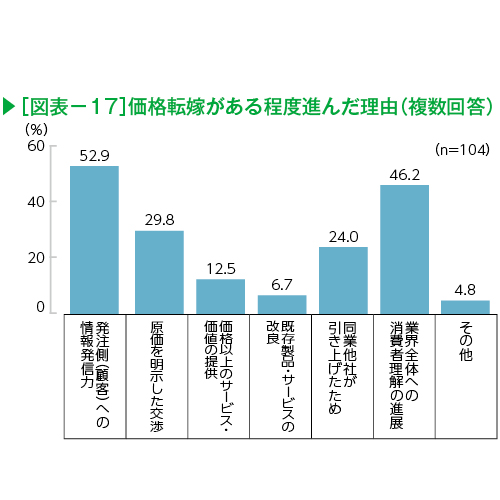

①価格転嫁の進展を左右した理由

転嫁状況が「ある程度進んだ」企業の理由では、「発注側(顧客)への情報発信力」(52.9%)が最も多い(図表-17)。ある食料品製造業では納品先と一緒に仕入現場を回ることでコスト上昇を共有した

り、別の卸売業では必要があれば納品先との価格交渉に自社の仕入先も同席してもらったりなど、日頃のコミュニケーションに工夫がみられた。また、業界全体への消費者の理解が進んでいることも転嫁を後押しする大きな理由の1つとなっている。

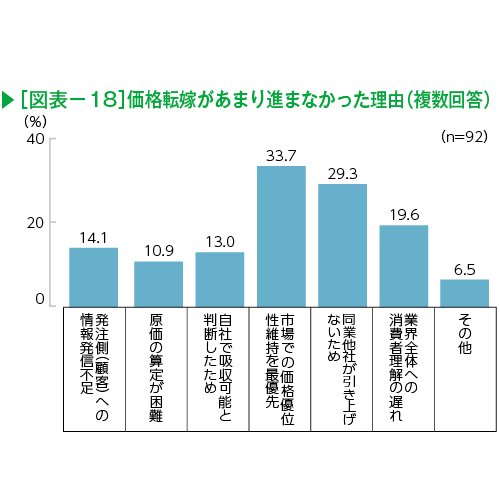

一方、「あまり進んでいない」企業では、「市場での価格優位性維持を最優先」「同業他社が引き上げないため」がそれぞれ約3割を占める(図表-18)。自社は値上げしたくても消費者の反応や他社の動向から価格を維持せざるを得ない現状がうかがえる。

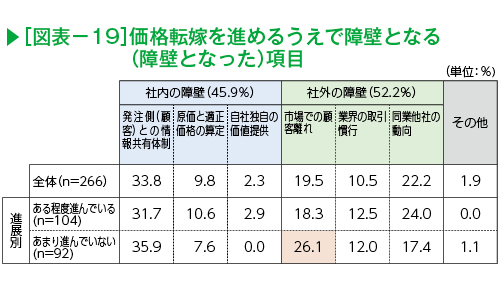

②価格転嫁を進めるうえでの障壁

全体では「発注側(顧客)との情報共有体制」(以下、「情報共有体制」)が33.8%と最も多い(図表-19)。障壁を社内外に分類すると、社内の障壁では進展状況に関わらず「情報共有体制」が最も多い。社外の障壁では、進んでいる企業は「同業他社の動向」が最も多かった一方で、進んでいない企業では「市場での顧客離れ」が多く、市場での価格優位性維持を最優先にする姿勢が改めて示された。

適正な価格転嫁を進めるうえで、業界動向や消費者理解など社外の障壁は企業単独での対応に限界があるが、社内における発注先とのコミュニケーション強化は1つのカギといえる。接触機会が増えれば、自社のコスト状況を共有しやすくなり転嫁への理解も得やすくなるだろう。また、頻繁なコミュニケーションを通じて発注先から価格面以外のニーズ把握が出来れば、転嫁以上の新たなサービス・価値の提供が可能となり市場価格の優位性だけに頼らざるを得ない現状の改善につながるものと考える。

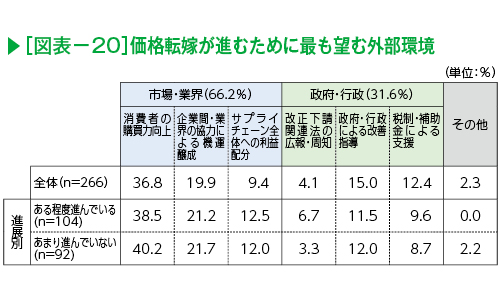

E.価格転嫁を進めるために最も望む外部環境

全体では「消費者の購買力向上」が36.8%と最も多く、次いで「企業間・業界の協力による機運醸成」(19.9%)となった(図表-20)。外部環境を「市場・業界」「政府・行政」に分類すると、約7割が「市場・業界」での取組みを望んでおり、業績に直接影響を与える部分で環境整備を求めていることが分かる。

価格転嫁の進展状況別でも同様の傾向がみられることから、必要な外部環境に対する企業の共通した認識といえる。

F.価格転嫁が進むための環境とは

価格転嫁の進展は物価上昇という形で消費者負担となるため、実質賃金のマイナスが続く限り企業は市場での顧客離れを懸念せざるを得ない。こうした状況を打開すべく、企業が「消費者の購買力向上」を最も望むのは当然であり、最低賃金の大幅引き上げにはその側面も期待されている。一方で、引き上げの主体は企業であり人件費負担が先行することになる。消費者と企業の双方にとって負担感ない引き上げを実現するためには、企業努力とともに構造的・制度的な取組みが不可欠である。その1つとして、回答割合は少なかったが「サプライチェーン全体への利益配分」によって人件費負担が中小企業に偏らないような見直しが必要であろう。また、アンケート結果から明らかなように消費者理解や同業他社の動向も価格転嫁の進展を左右することから、企業間や業界全体で機運醸成に向けた協力・広報活動も望まれる。さらに政府・行政には、こうした民間の努力を後押しする政策や環境整備が求められる。

おわりに

今回のアンケート結果からは、今年度の最低賃金引き上げが企業の想定を超えた引き上げ幅だったことがうかがえ、前年度を上回るマイナスの影響となった。また、引き上げに伴って増加する人件費に対して、企業は価格転嫁に取組もうとしているが、進展状況は不十分である現状も明らかになった。

今年度の最低賃金に関する審議において、愛媛をはじめ複数の県で慎重な議論が相次いだように、最低賃金が地域経済全体に与える影響は大きい。今回の大幅引き上げを企業が成長を目指す好機と捉え、収益力向上への取組みをより一層強化するとともに、市場や民間を超える部分は、政府・行政による企業と地域が共に成長できる支援または制度整備を期待したい。

一覧へ戻る